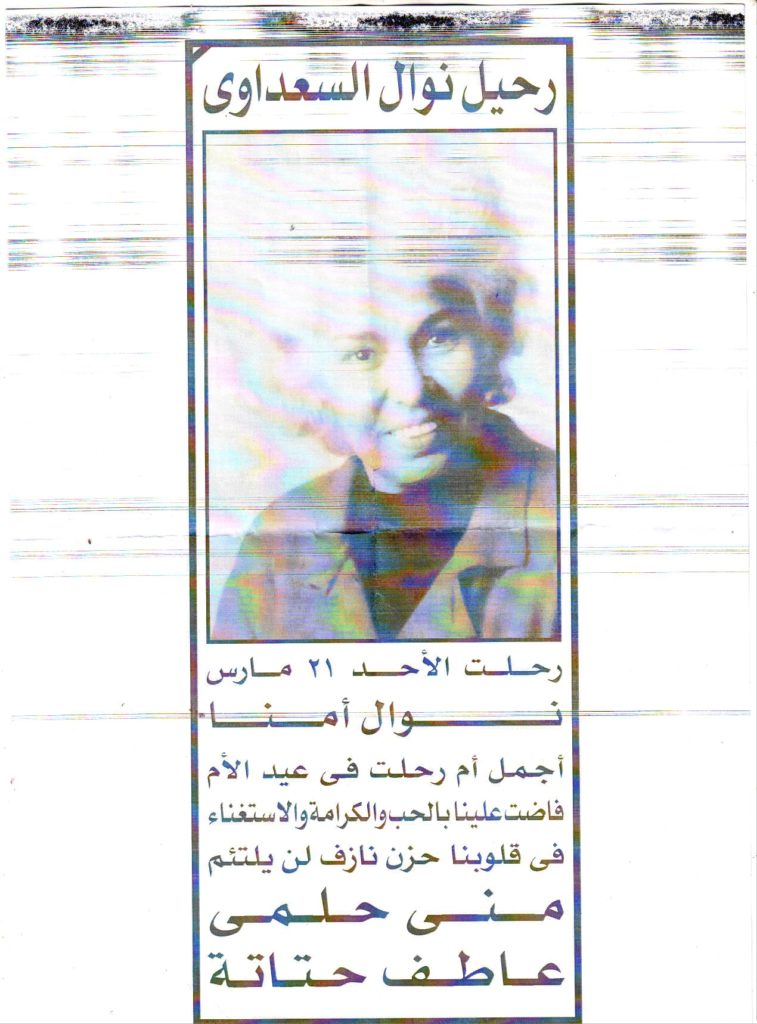

إليها .. في ذكرى الرحيل الأولى .. “نوال” .. أمي الفريدة وطفلتي الوحيدة

د. منى حلمي تكتب عن والدتها د. نوال السعداوي

ماذا أكتب “عنها” و”لها”، وتاريخ الزمان يطوي السنة الأولى بعد الرحيل؟

أحقاً عشت “بعدها” سنةً كاملة، تنفست، وأكلت، وشربت، وكتبت، واستمعت إلى الأغنيات، وشاهدت الأفلام، ورتبت غرفتها المواجهة لغرفتي، تؤنسني صورها وكتبها وأقلامها وأوراقها، وخط يدها في الأجندات، ورائحة ملابسها، ونمت وأنا أحتضن خصلاتٍ من شعرها الفضي، تحرس منامي المؤرق، تغطيني بالبطانية القطيفة، تضع إلى جانبي الماء والدواء، تغلق الستائر، تحظر هجوم الكوابيس على عيوني الباكية دماً لا يَشتهي التوقف، تُطفئ الأنوار، وتَتلاشى في الظلام؟

أحقاً مرت سنة كاملة، و”هي” لا تسمعني ضحكتها ترقص لها الشمس، ولا أرى عينيها تطل منهما أسرار الكون، ولا أشتبك مع أحلامها المتمردة المنقوشة على قميصها الوردي. لا نشرب معاً الشاي، ونأكل الجبن القريش.

نشعل البخور المعطر بالعنبر والياسمين، نسخر من حماقات العالم، أتأمل أصابعها النحيلة المتخمة بالخيال المتحفزة لعناق الصفحات البيضاء، وأحدق في خطوط كفيها المتعرجة المتشابكة، خط العمر سارح ممتد لا نهاية له، خط الفرح قطارها لم يخلف موعداً.

نتبادل نظراتٍ غامضة، نتحدث عن ذكرياتٍ منحوتةٍ على جدران القلب، كما وجع الأمهات اللائي يعشن بعد فلذات أكبادهن، بسبب دمار حرب أو غدر مرض، أو لعنة حادث.

لست على يقينٍ أنّ كل هذا قد حدث بالفعل. وإن حدث، تكون المعجزة الكبرى التي لم أجرؤ على مرورها في خاطري. معرفتي بها، تؤكد أنني عشت المعجزة، وما زلت.

في الحقيقة، لست مندهشة. “هي” في الأصل “معجزة”، وفصول حياتها منذ ولدتها أمها “زينب هانم شكري”، “معجزات” و”غرائب” و”أحداث لا تصدق”، و”مصادفات يرتجف لها الجسد”، و”مواقف تتحدى المنطق”، تحيّر أعظم العقول، ولا تدركها حكمة الفلاسفة.

وأن تختار الأم “زينب”، يوم 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، لتضع نوال الطفلة الأولى للأسرة، هو في حد ذاته، أمر غريب. اختارت اليوم الذي تتعامد فيه الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في المعبد الكبير بأبي سمبل، في أسوان، جنوب مصر.

وهي الظاهرة الفرعونية الفلكية العجيبة التي حيّرت العالم، والتي تتكرر مرتين في السنة. مرة في 22 تشرين الأول/أكتوبر ومرة في 22 شباط/فبراير.

ألهذا السبب، كانت الطفلة تشعر بعلاقةٍ قويةٍ محيرة، بينها وبين “الشمس”؟

تكبر، ويكبر معها هذا الشعور. كانت تجلس ساعاتٍ تحت أشعة الشمس، من دون أن تتعب أو تخاف أن تسمر بشرتها، السمراء بالفطرة.

تنتظر الشروق كأنما تنتظر ولادةً جديدة، أو سراً خفياً ينكشف، أو فكرة روايةٍ تخترق زجاج النافذة مع أشعة الشمس، أو قراراً متردد يطمئنها أنها على صواب.

أمام الناس، اسمها “نوال”. لكنها أسمت نفسها في بطاقةٍ شخصيةٍ من تأليفها، “ابنة الشمس”. وليس مستغرباً أن يكون أحد كتبها المفضلة لديها بعنوان “امرأة تحدق في الشمس”.

أمام الناس، كانت “أمي”. وهذه كانت لعبتنا الصغيرة، أو خدعتنا النبيلة، أو الكذبة الصادقة التي عشناها على قدر ما سمح الزمن. كان “تزويراً رسمياً” على الملأ، في وضح النهار، انطلى على الجميع، ولم يثر شكوك أبرع الخبراء.

أما الحقيقة، فهي أنها كانت “طفلتي” البكر، والوحيدة، أنجبتها من دون رجل. لم تُشعرني بألم الولادة، وحتى عني رحلت، أبقينا على الحبل السُري، غير المرئي.

هي “طفلتي”، أزهو بها، أسميتها “نانا” في السجل المدني لقلبي، أحملها معي في كل مكان، ومنحتها كل أمومتي العزباء، رغم أنني من النساء المنشغلات جداً بذواتهن، يعشقن الوحدة، والصمت، والاعتكاف.

لا أريد التزامات، ولا مسؤوليات، ولا مشاعر تسبب لي القلق، والأرق. وأكثر ما يزعجني، وأعتبره من منغصات الوجود الكبرى، أن أحتمل العيش مع أطفال.

لكنها “طفلة” تتمناها كل أم، طفلة تناسبني، لا تُحمّلني أي أعباء. هادئة، تصحو وهي تغني متمايلةً على إيقاعات حلمٍ لا يفارق الوسادة، متأملة، لا تلعب بالعرائس ولكن بالأسئلة الممنوعة عن الأطفال، المحرمة على الكبار. “طفلة” مسؤولة عن نفسها، عن أوقاتها، عن جسدها، عن تنظيف غرفتها، وترتيب أشيائها كما يحلو لها.

لا تريد إلا أقلاماً وأوراقاً وغرفةً خاصةً بها، لا يدخلها أحد إلا مداعبات الشمس، وإيحاءات المطر، وأن أَحتضنها مرتين في اليوم. مرة عندما تفتح عينيها مع شروق الشمس، ومرة عندما تغلقهما مع غروبها.

ومن حينٍ لآخر، أشتري لها الجوافة، والبلح الزغلول، والتين البرشومي. وآخر كل أسبوع، أصنع لها فطيرة الذرة، تأكلها بشغفٍ وهي شاردة، يمتزج في عينيها حزن ومرارة. وحين أسألها تقول: “ريحة فطيرة الذرة بتفكرني بأمي”.

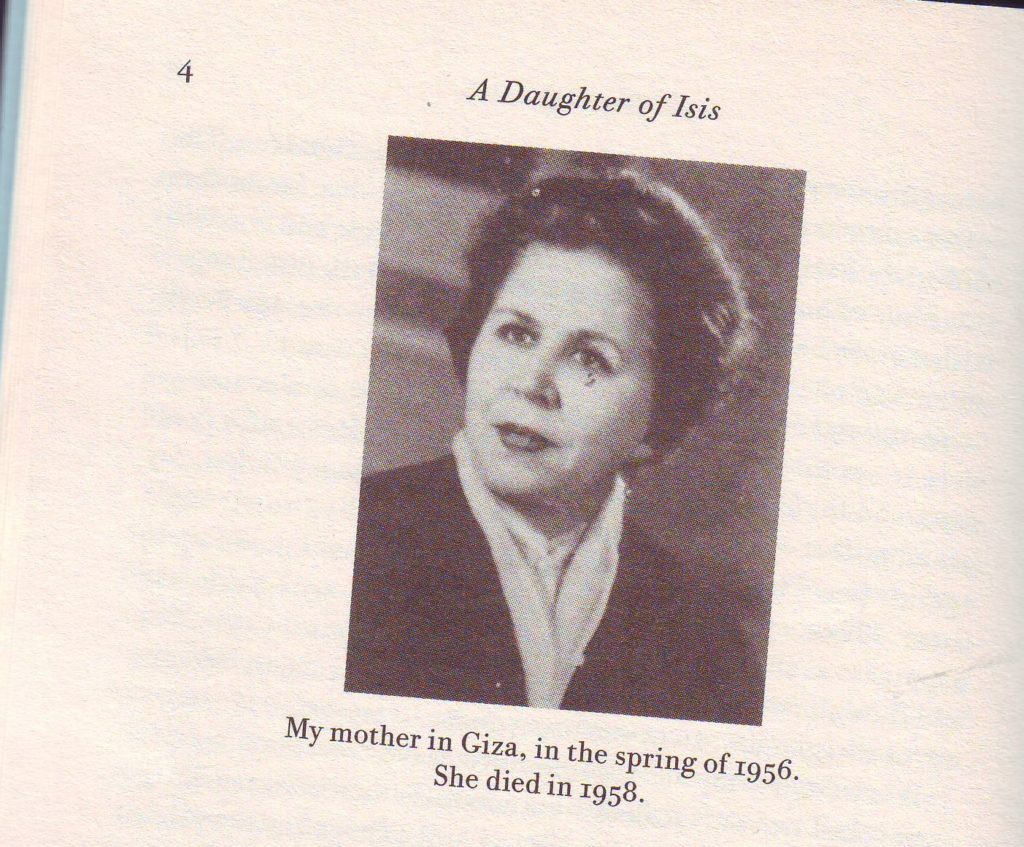

بعد رحيل أمي نوال، لم أعد أستطيع تحمل رائحة فطيرة الذرة، رغم أنني أحبها وأشتهيها. ويزداد الأمر صعوبةً، لأنني أحب جدتي كما لو كنت عشت معها زمناً طويلاً.

جدتي لأمي “زينب”، نزف آخر في قلبي لن يتوقف. لكنني من أجلها، ومن أجل أمي، سأحتمل الألم وأصنع فطيرة الذرة، لتكون هديتي لها في عيد الأم الموافق 21 آذار/مارس، ذكراها الأولى.

“طفلتي” كانت، لكن هي التي كانت تُهذّبني وتُعلمني أعظم ما في أمهات الكتب، وتُزودني بالحكمة الساقطة سهواً أو عمداً من الفلاسفة. أرضعتها من أمومةٍ غير متفرغة، أرضعتني من طفولةٍ لا تغيب، لا تشبّ عن الطوق.

و”أمي”، أنا التي اخترتها من بين ملايين النساء. كنت على وعي تَكوّنِ مليارات السنين، أنني وبعد الانفجار العظيم، “موجودة” دائماً في مداراتٍ لانهائية.

“هائمة”، بشكلٍ ما، في الفضاء الكوني. لا أتوقف عن السفر والتجول والدوران والبحث الدقيق عن “الجسد” الذي أنفذ إليه، وأستقر داخله على كوكب الأرض.

جسدٌ يشبهني، له فصيلة روحي، وحركة دمي، يمكنه حمل تمردي واحتمال عصياني، وترجمة وجودي إلى شكلٍ بشري، وعلى هيئة امرأة.

ورأيت تلك السمراء الفاتنة، بحرف النون الذي أعشقه. عينان غارقتان في أشجان الليل وأفراحه وحيرته، رشيقة القوام، لا تضع الكحل وأحمر الشفاه، لا تلبس الكعب العالي، بسيطة المظهر، متفوقة في دراستها، تقود التظاهرات ضد الإنجليز والقصر الملكي الفاسد، تلعب التنس، تناقش الأساتذة برقة وثقة، ليس في حقيبتها مرآة أو مشط. هادئة الصوت، جادة الجوهر، لا تحب المياعة والهزار المعبق بروائح الفساد والكذب والتهذيب المزيف، وازدواجية المعايير، أسموها في طب قصر العيني “نوارة الكلية” .. “زعيمة الكلية”، لم يعرفوا أنها منذ نعومة أظافرها، تكره الألقاب، والزعامة والزعماء.

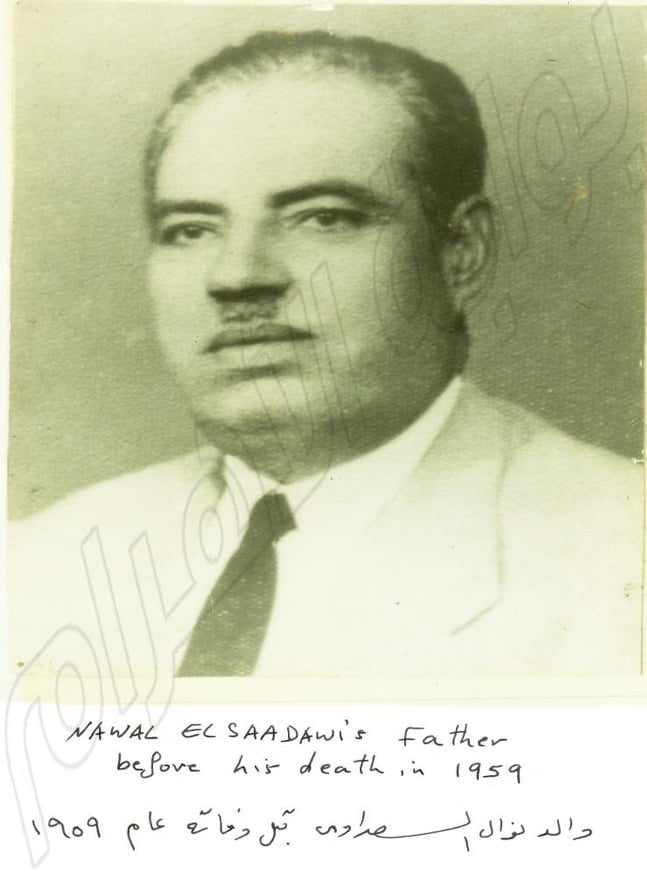

أَتتبّع خطواتها أينما ذهبت. بعد الكلية، تذهب إلى البيت، وفور وصولها، تستعد لتجهز الغداء مع أمها، لأسرتها المكونة من 11 شخصاً. الأب “السيد السعداوي” الذي اعتقد أنها “نبوءة”، والأم “زينب” التي تقول دائماً: “نرمي نوال في النار وترجع سليمة”، و6 بنات، و3 أولاد.

أتجسس عليها، دون أن تدري، أو تلاحظ. أليس من حقي التأكد من مصيري، بعد مليارات من السنوات الهائمات؟

بعد الغداء، لا تسمح لأمها أن تفعل شيئاً، إلا أن تستريح مع الأب في غرفتهما ذات الشرفة المطلة على نعناعٍ زرعته “زينب هانم” بيديها.

أقطف غصناً من النعناع، وأقف أشاهد “أمي في المستقبل”، وهي تغسل الصحون، وتنظف وتغسل وترتب. تتحدث قليلاً مع أخواتها وإخوتها، تطمئن أن كل شيء على ما ترضاه، وتخلد سعيدةً إلى النوم، أصيح غير مصدقة: “وجدتها .. وجدتها”.

لم أشعر أنني بحاجة إلى التدخل في تحديد أبي “البيولوجي”، فأنا واثقة من اختيارات “نوال” أمي، قلب من حرير وعقل من حديد.

وأعرف صفات الرجل التي تجذبها، تنسجم مع خيوط الحرير، وتلين بسلاسة صلابة الحديد، أي رجلٍ، أي أبٍ، يرضيها، دون شك يرضيني.

قصة الحب بين “نوال السعداوي” و”أحمد حلمي”، كانت حديث كلية الطب. لماذا تترك “نوال” كل المعجبين بها في الكلية، ولا يمسها إلا “أحمد”؟

قالت لي أمي: “لما أحمد كان يدخل المدرج ليلقي كلمة ضد الإنجليز، كنا نسكت كلنا، تقدري تسمعي دبة النملة .. هدوء، وسامة، ثقافة، وطنية. كان له حضور حتى لو كان صامتاً، وكان أديباً لامعاً، أسس مجلة “شعلة التحرير”، وهو منْ شجع الطالب يوسف إدريس على الكتابة في المجلة، وشجعني أنا أيضاً. أول قصص أحمد في المجلة كانت “كلب وغلام”، أنبأت عن كاتبٍ عظيم لو أنه أكمل الطريق”.

تسكت أمي، تشرد في أفقٍ بعيد، ثم تعود: “راح مع الفدائيين يحارب فى معركة التل الكبير، قبل أن يتخرج، ومات أعز أصدقائه بين يديه .. ورجع شخصاً مختلفاً. يشعر أن كل شيء حوله كذبة كبيرة، في داخله مرارة ويأس ورغبة في الاختفاء أو الانتهاء”.

وتضيف “نوال”: “قالت لي أمي أتتزوجينه وهو مازال طالباً لم يتخرج من كليته، وأنتِ تخرجت وأصبحتِ طبيبة؟. وقال أبي: يا نوال، احنا عاوزين مصلحتك، هتربطي حياتك بشاب لا نعرف مصيره، قدامك مستقبل عظيم، إنتي طول عمرك عاقلة، الجواز مسؤولية ومحتاج تكافؤ والحب في حالتك دي يا نوال خطر ومجازفة”.

قلت لأمي “نوال”: “يعني جوازك كان تحدي”. قالت: “انفصلنا بعد ستة شهور من ولادتك .. خسرت التحدي، بس كسبتك إنتي يا مُنى، الظاهر أن أحمد اعترض طريقي، فقط عشان تيجي إنتي، بس ده ميمنعش إن أبوكي إنسان في منتهى النبل الإنساني، في غاية الكرم والرقي”.

أحقاً، مرت سنة من تاريخ الزمان على اختفاء “أمي” بعد أن تشاركنا الأنفاس معاً، وتقاسمنا ربما بقسمةٍ غير عادلة، الخبز، وعذوبة الأوقات ومرارتها؟

سنة فاتت، وأنا لا أعرف أين راحت، أين ذهبت، في أي طريقٍ مشت، عند أي محطةٍ توقفت، إلى أي بيتٍ دخلت، على أي سريرٍ نامت؟

ما أقسى أن أفقد “طفلتي الوحيدة”، في ظروفٍ غامضة. صحيح هي طفلة مسؤولة، تجيد رعاية نفسها. لكنها من حينٍ لآخر، كانت تستمتع بأن أمشط لها شعرها، أحكي لها نكتة أو قصة قبل النوم، أُذكّرها بموقفٍ مضحكٍ تعرّضت له، أو سيرة فيلسوفٍ أحبه، أو ممثلة أعشقها.

أعد لها فنجاناً من القهوة المحوجة بالمستكة والحبهان، أختصر لها فيلماً سكن وجداني، أدلك جسمها بزيت جوز الهند، أُسمعها أغنيات “ليلى مراد” و”عبد الوهاب”، وأشدو لها بصوتي بعضاً من كنوز “فريد” و”أسمهان”.

بعد رحيل الأم والأب، استأجرت أمي شقة في حي الجيزة لنسكن معاً، ورغم أن الشقة كانت صغيرة وضيقة، غرفتين وصالة فقط، على مقاسي أنا ونوال فقط، إلا أنها خصّصت الغرفة الأكبر لعيادتها واستقبال المرضى، وأيضاً كانت مكتبها حين تجلس للكتابة.

الطفلة داخلي تتسائل دائماً: “ما هذه المرأة .. التي تقضي الوقت صباحاً في عملها، ثم تأخذني من الحضانة أو المدرسة إلى البيت، نأكل معاً، وفي المساء تعالج المرضى، وتكتب؟ وما هذا البيت الغريب الذي أعيش فيه، لا رجل، لا أب؟”.

من شهرة أمي، وأنها كانت المرأة الوحيدة الطبيبة في المنطقة، كان سائقو “التروللي باصات” حين يتوقفون في المحطة أمام بيتنا، رقم 25 شارع مراد، ينادون: “مين نازل محطة الدكتورة نوال”.

أحياناً كنت أستقل “التروللي باص”، لا لشيء، إلا لأسمع هذا النداء المنطلق بشكلٍ عفوي شعبي من أبسط الناس، ويقبله الجميع بصدرٍ رحب.

كنت أريد أن أرفع صوتي قائلة وأنا نازلة من “التروللي باص”: “دي محطة ماما”. لكنني لم أفعل. استمتعت بالأمر، وزهوت به سراً في أعماقي.

في هذا البيت رقم 25 شارع مراد الجيزة شقة 18، تكونت وعاشت أسرتي الجديدة، أهم وأصعب وأحلى سنوات العمر.

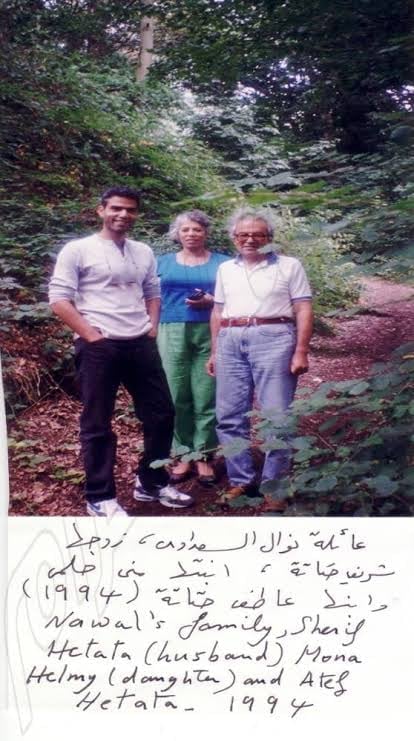

كنا “نوال” و “مُنى” .. وأضيف اثنان “شريف” و”عاطف”.

وإن ذُكر “شريف”، لا يعني الأمر إلا “شريفاً” واحداً، على الأقل بالنسبة إلي، “شريف حتاتة”.

الطبيب والمناضل السياسي والكاتب، الذي قضى 13 سنة داخل المعتقلات السياسية، مدافعاً عن مظالم الاستعمار وفساد الحُكام، وحقوق الفقراء المستغَلين منذ الميلاد حتى الموت.

تعرض للتعذيب، والأشغال الشاقة، وهو الابن الأكبر من أسرة أرستقراطية إقطاعية، تخرّج من طب القصر العيني أول الدفعة ونال الميدالية الذهبية لكلية الطب، وترك كل الأشياء المرفّهة، والمستقبل الواعد أمامه بالثراء، وراح إلى السجن باختياره.

خرج من السجن ليلتقي بأمي، زميلته في العمل في وزارة الصحة، ومنذ اللقاء الأول دلّهما شيء غامض بأن مصيرهما يبدأ في عيني “نوال” وينتهي فىي قلب “شريف”.

وتكرر الأمر مع “نوال” حين اندهش الجميع في السابق، لأنها تركت كل زملائها في كلية الطب المعجبين بها، من أجل أبي البيولوجي “أحمد” الذي لم يكمل تخرجه.

فقالوا لها بدهشةٍ لا تخلو من الاستنكار: “معقول يا دكتورة نوال، تتجوزي واحد شيوعي لسه خارج من السجن .. إنتي كده هتقضي على مستقبلك وسمعتك”.

حتى صديقها حينذاك د. عبده سلاّم، وكان وزيراً للصحة حينها، قال لها: “خرج من السجن وجه خطف الجوهرة بتاعتنا”.

كان اختطافاً سلمياً، برضا وتشجيع المخطوفة وتخطيط عقلها الحكيم، بعيد النظر، نافذ البصيرة.

ربما يكون الاختطاف الوحيد في التاريخ، الذي لم يُطلب فيه “فدية” أو شيء في المقابل لإعادة المخطوفة دون اعتداء أو تعذيب، أو إيذاء.

“شريف” أو شرف، كما أطلقنا عليه دائماً، لم يطلب إلا بيتاً هادئاً تسكنه امرأة تتحدى العالم من أجله، ومعاً يشكلان جبهة متضامنة لإسقاط الأسس غير العادلة التي قام عليها العالم.

وجاءت الهدية الكبرى من “نوال” و”شريف”، أخي “عاطف”. اكتملت أسرتي الصغيرة، التي بمرور الوقت كنت أتأكد، أنني البنت الأكثر حظاً في الدنيا، لانتمائي إليها.

كانت شقة الجيزة صغيرة، لا تحتمل أن توفر لكل فرد غرفة خاصة. أنا وعاطف أخذنا حقنا كاملاً، وحظينا بغرفة خاصة لكلٍ منا. وارتضت “نوال” و”شريف” التضحية، وأن يتشاركا في غرفة، ليوفرا لابنتهما وابنهما، الخصوصية.

في هذه الشقة الصغيرة بدأت مسيرة حياة كبيرة. ربما الغرف ضيقة، لكن قلوبنا وعقولنا رحبة، وأحلامنا سقفها السماء.

“نوال” درست الطب ومارسته ثم تفرغت للكتابة ….. و”شريف” درس الطب ومارسه ثم تفرّغ للكتابة .. “عاطف” درس الهندسة ومارسها، وتفرّغ للإخراج السينمائي وكتابة السيناريوهات، وأنا درست الاقتصاد وتفرّغت للكتابة. أسرة لها العجب!

أتذكر أنني كنت أصحو قبل الفجر، و”شرف” يرتدي ملابسه وينزل في الظلام، يقود سيارتنا الصغيرة لمدة ثلاث ساعات، من الجيزة إلى قريته “القضابة” مركز بسيون، محافظة الغربية، حيث أنشأ عيادةً لعلاج أهل قريته.

ثم يقود ثلاث ساعات ليلاً في الظلام أيضاً، عائداً إلى بيتنا في الجيزة. ويفعل ذلك ثلاث مرات أسبوعياً.

وكنت لا أنام في تلك الأيام الثلاث، إلا بعد أن أطمئن على عودته سالماً، وأسمع صوت “نوال” وهي ما بين اليقظة والنوم تقول له: “اتدفى كويس يا شريف، الليلة دي برد أوي ..”، أو “لو جعان الأكل لسه سخن في المطبخ” … أو “متبقاش تتأخر كده يا شريف .. الطريق بالليل وحش”.

تراودني هذه الذكريات، تتداخل التواريخ والمشاعر والفرح والأحزان والسفر واللقاءات والفراق، والتعب والراحة والإرهاق.

شهدت شقتنا الصغيرة، الملاحقات والمطاردات التي لم تنقطع ضد أمي “نوال”، من حراس الأنظمة السياسية الذكورية ورجال الدين وشِلل كهنة النقد، ورؤساء التحرير على كافة أشكالهم، وأدعياء الوطنية والفضيلة، منذ عهد عبد الناصر، ومروراً بالسادات الذي أودعها في السجن، وصولاً إلى مبارك حين اكتمل حصار التعتيم والتشويه.

لم يكتفوا بفصلها من عملها في وزارة الصحة عام 1972، وإغلاق مجلة الصحة التي أسستها، لأنها حاربت ختان الإناث وطالبت بإيقافه وتجريمه، بل صادروا مؤلفاتها من الأسواق ومنعوها من النشر في مصر، فاضطرت إلى النشر فى بيروت.

وبدأت سلسلة من رفع القضايا التي لم تتوقف. وعام 1991، أغلقوا جمعية تضامن المرأة العربية التي أسستها ورأستها منذ عام 1985، والتي تكريماً لاسمها الشخصي كأديبةٍ عالمية، كانت أول جمعية ثقافية فكرية مصرية أو عربية، تحصل على عضوية المجلس الاستشاري للأمم المتحدة.

خلال فترة نشاطها، أقامت الجمعية ست مؤتمرات دولية عن المرأة والفكر والإبداع. وأنشأت دار نشر تضامن المرأة العربية، وأسست الملتقى الثقافي للشباب والشابات كل ثلاثاء، وعقدت ندوات أسبوعية كل يوم سبت.

استضافت تقريباً غالبية الشخصيات العامة المؤثرة في تنوير الفكر والثقافة والفن والصحافة والطب. وكونت فرقة غنائية موسيقية لتقديم الأعمال الثرية في التراث الموسيقي العربي، بالإضافة إلى ألحان جديدة من إبداعات العضوات والأعضاء، وبادرت إلى تكوين اللجنة المصرية للوحدة الوطنية، ووقفت ضد حرب الخليج، وأصدرت مجلتها الفصلية الشهيرة “نون”.

بالطبع كان لا بد كالعادة، أن يُخرس هذا الصوت المزعج، الذي يربط بين الختان وحرب الخليج، بين القهر الاقتصادي والجنسي للنساء في البيوت المغلقة بفعل قوانين الأحوال الشخصية التي توجب الطاعة على المرأة الزوجة، وتمنح سلطات مطلقة للأزواج، والقهر السياسي في الدولة. توضح العلاقة بين بيع المرأة وبيع الوطن، بين إنتاج مستحضرات تجميل المرأة، وإنتاج الأسلحة.

وبالمناسبة، إحدى ندوات فرج فودة الأخيرة، قبل اغتياله بفترةٍ بسيطة، كانت في الجمعية، بعنوان “الإسلام السياسي وفقه النكد”.

تعرضت نوال السعداوي، أمي، بسبب رواياتها ومسرحياتها، لبلاغاتٍ متتالية تُرفع ضدها إلى النائب العام، بإهانة الرسل والأنبياء، والتطاول على الذات العليا، وإنكار المقدسات والثوابت الدينية، وإفساد الشباب، وإثارة الفتنة، والتحريض على الفسق والفجور والانحلال، وإطلاق شهوات النساء، والتآمر على الدين الإسلامي. وأخص على سبيل المثال، رواية “سقوط الإمام”، ومسرحية “الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة”.

وقبل ذلك، سجنها السادات عام 1981 لمقالات كتبتها تناهض تدعيمه للتيارات الإسلامية، وإطلاقها في المجتمع لتُنشِئ دولةً داخل الدولة.

وعارضت سياسة الانفتاح الاقتصادي الاستهلاكي الطفيلي عام 1974، التي كانت خراباً على الوطن، بقططها السُمان، والأثرياء بلا عمل منتج، واندثار الطبقة المتوسطة، وسرقة مدخرات الناس بشركات توظيف الأموال المؤسسة من زعماء “قال الله وقال الرسول”، وبدء أسلمة شكلية لمصر، وتمويل الإعلام الديني لترويج الإسلام الصحراوي، الذي يدعو إلى تحريم الفن بكل أشكاله، وهدم التماثيل والأهرامات، واعتقال النساء في البيت، وتغطيتهن بالحجاب والنقاب، وتزويج القاصرات،وتوبة وتحجيب واعتزال الفنانات.

لكن أكثر ما أغضب السادات، هو أن أمي، في أحد الاجتماعات التي حضرتها، وكان السادات سيخطب تحت شعار “لا صوت يعلو على صوت المعركة”، وتأخر عن الموعد بثلاث ساعات، ثم بدأ خطبته بأهمية الوقت في زمن المعركة. فوقفت نوال السعداوي وطلبت الكلمة، وقالت للسادات: “إزاي حضرتك تعطينا درساً في احترام الوقت في زمن المعركة، وقد جئت متأخراً عن موعد الاجتماع بثلاث ساعات؟ مئات من الأشخاص في كل المجالات تعطلوا ثلاث ساعات عن أشغالهم في زمن المعركة، ما الخسائر التي نتوقعها من هذا التأخير، محسوبة بالقلم والورقة؟”.

قال الضابط المكلف بالقبض على أمي، يوم 6 أيلول/سبتمبر 1981، بعد أن كسروا باب شقة الجيزة، لأن أمي رفضت أن تفتح لهم دون إذنٍ من النيابة: “حاجة غريبة يا دكتورة، قائمة المعتقلين كانت مكتوبة بالآلة الكاتبة وكاملة حسب التعليمات وجاهزة، عشان الريس يوقع عليها، 1535شخصاً، نظر بدقة إلى القائمة الطويلة وسأل: أمال فين نوال السعداوي؟ ثم يأخذ قلماً ويضيف اسمك إلى القائمة بخط يده شخصياً، طبعاً كان آخر رقم 1536”.

وفي السيارة إلى السجن، أصرّت أمي على تغيير مقعدها لتجلس بجوار النافذة حتى تشم الهواء، وتتفرج على الناس والمناظر، وكأنها ذاهبة في نزهة ترفيهية.

في السجن تنبأت أن السادات سيموت قريباً جداً، سيموت قبلهم جميعاً، وسوف يخرجون جميعاً للاحتفال.

وتقول إن فترة السجن (3 شهور) كانت من أجمل فترات حياتها. كانت تمارس الرياضة، وتزرع، وكتبت على ورق تواليت وقلم حواجب مهرب لها من إحدى السجينات واحداً من أروع كتبها وهو “مذكراتي في سجن النساء”، الذي كان السبب في وضع صورتها على غلاف مجلة التايم الأميركية باعتبارها شخصية العام 1981، ودخلت قائمة أهم 100 امرأة مؤثرة في القرن العشرين.

من شقتنا الصغيرة في الجيزة، كنت أسمع من المساجد المحيطة بنا، أصوات الشيوخ يصرخون: “اقطعوا رقبتها الكافرة الزنديقة الفاسقة”…. “أقيموا عليها حدود الله دون رحمة”.. “اشنقوها في ميدان عام لتكون عبرة”.. وغيرها من أبواق التحريض على قتل نوال السعداوي، كجهادٍ واجبٍ في سبيل الله.

وكانت تصلنا التهديدات عن طريق الهاتف، وخطابات البريد. أرى أمي صامدة، واثقة، لا تهتز لها شَعرة، ولا يرجف لها جفن. وكان “شريف” بجانبها، يقدم كل الحب والدعم، والمساندة. يظهر معها أو بمفرده، في القنوات الإعلامية، يرد على الهجوم والبذاءات والتهديدات، بشخصيته المعهودة، بهدوئها وصلابتها ورسوخ حجتها، وتمكّنه من فضح النصب والتجارة بالدين والفضيلة.

كما أن خبرته السياسية الطويلة، درّبته على مثل هذه المواجهات، ظاهرها ديني، وباطنها سياسي.

“لن نفترق”.. هذه كلمة “شريف” الشهيرة التي أعلنها في وجه الجميع، عندما رفعوا لاحقاً ضدها قضية الحسبة والتكفير والارتداد.

طالبوا بسحب الجنسية المصرية منها، والتفريق بينها وبين زوجها د. شريف حتاتة، أبي الذي لا يعوض، نبيل الخلق، الذي عشت عمري معه ولم أحمل اسمه.

لا رجل أو زوج غيره، كان يستطيع مرافقة أمي في مشروعها الحضاري ورحلة كتاباتها، وتمردها الجذرية. هو مثلها، متمرّد وكاتب، وذاق قهر الأنظمة الاستبدادية. ومثلها، دفع الثمن بكبرياء وشموخ، واستغناء.

كم أفتقدهما في هذه اللحظة، وأستشعر اشتهاء عيوني للبكاء وهذه الكلمات تتدفق على ورق الذكريات.

بعد اغتيال فرج فودة عام 1992، أرسلت الحكومة المتحالفة مع التيارات الإسلامية، لأمي، حراسة يومية أمام بيتنا في الجيزة، حارساً أو اثنين. فقد كانت في مقدمة قائمة اغتيالات الإسلاميين المسلحين، جنود الدولة الدينية.

وكانت أمي، تتشاجر معهما، وتقول إنها لا تحتاج حراسة من الدولة. يقول لها الحارس، إن حياتها ملك الدولة. هنا تنتفض بالغضب العارم قائلة: “حياتي ملكي أنا وحدي كما أنني لا أثق بكما ولا بالدولة”.

وطبعاً كانت تغافل الحراس، وتخرج متى تريد، إلى أي مكان تشاء، وترجع وهي سعيدة، أنها خدعت وكلاء الدولة.

أحقاً فاتت سنة، وأمي، التي لم تغب عني، غائبة؟

هل أشتاق وأحن إلى أمي قدر غيابها سنةً من الزمان؟ لا أعتقد أن الاشتياق أو الحنين إلى شخص، يخضع إلى مقياس الزمن الذي يعرفه البشر.

فالاشتياق لمدة ساعة، مثل الاشتياق لمدة خمس سنوات. والحنين المتراكم خمسين سنة، مثل الحنين المتراكم خمسين دقيقة.

الاشتياق هو الاشتياق، والحنين هو الحنين، طلقة رصاص عشوائية في حينها، أو مدبرة مع سبق الشغف والترصد، لا يهم. المهم أن هناك منْ ضغط على الزناد، والطلقة قد أُطلقت، مات منْ مات، وعاش منْ عاش.

أن أفكر في الحرية شيء، وأن أعيش العمر مع امرأة هي الحرية المجسدة، باللحم والدم والأعصاب والأنفاس والخطوات، صوت وصورة بث مباشر مستمر متاح لي دون انقطاع، فهو شيء آخر وقصة أخرى.

حيّرتني تلك المرأة ذات العقيدة “النوالية”. من أين تأتي بكل هذه الطاقة المتجددة لتسلق الجبال الشاهقة من دون أن تتعب؟

تدخل إلى أرض الثعابين السامة، تهاجم خفافيش الليل في أوكارها، وتبني بيتها بجانب عش الدبابير، تسبح ضد التيار بمايوه غير شرعي، لا يغرقها السَحب والدوامات، أسماك القرش المفترسة لا تقدر عليها.

تتكلم ما سكت عنه الكلام، في الوقت الذي يجب أن يُقال، لا شيء ينال من روحها المرحة الساخرة. كل إشراقة شمس كانت يوماً جديداً، ممتلئاً بالثراء والبهجة ومحفزاً على الحركة، وإن بلغت التسعين من العمر.

عرفت السِر “النوالي”، عندما استعدت إحدى مقولات “جبران خليل جبران”: “المرأة التي يتحسن مزاجها من كتاب، قصيدة، أغنية، أو كوب قهوة، لن ينتصر عليها أحد، حتى الحياة تخسر أمامها”.

الأمر الآخر المحيّر، أنها “مستغنية” عن كل الأشياء. المناصب، والجوائز، الفلوس، والممتلكات، والنزهات في المنتجعات، والشهرة، والجواهر، والماكياج، والأزياء الفاخرة.

المديح والذم لديها سواء. لا تريد من هذا العالم “المعوج”، إلا أن تُترك لتستغرق بالساعات، دون إزعاج لتكتب كيف “ينعدل”.

وجائزة نوبل، التي كانت مرشحة لها منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حتى سنة 2021، لم تكن تهتم بها.

كانت تدرك أنها جائزة سياسية في المقام الأول والأخير، تعطيها إحدى الحكومات الدائرة في فلك أميركا وإسرائيل، فكيف تحصل عليها، وهي تقف ضد مبادئ وسياسات أميركا وإسرائيل؟

مع أن السويد، هي من أكثر البلاد التي تحظى فيها أمي بشعبيةٍ كبيرة من جهاتٍ مختلفة، ومنحتها جائزة “ستيج داجرمان” الأديب السويدي الشهير الذي مات منتحراً. وقالوا لها إن منْ يحصل على هذه الجائزة السويدية، تكون جائزة نوبل، هي المحطة التالية.

كانت أمي تعتقد أنه إذا أنشأ ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، جائزة نوبل ليكفر عن اختراعه المدمر، فإنه بهذه الجائزة، اخترع دون أن يقصد شيئاً أكثر تدميراً، وهو ضرب استقلالية الأدب والانتقاص من قيمته الإبداعية لحساب المواقف السياسية. وتحويل فن الكتابة إلى سلعةٍ استهلاكية لها ثمن، في “السوق الرأسمالي”، وجرّ الأديبات والأدباء، إلى حلبة منافسة، ليسوا في حاجةٍ إليها.

وفي أحد نصوصها المبدعة كتبت: “جائزة الاستغناء عن الجوائز”، بعد أن طالب البعض بتكريمها في وطنها مصر، بإهدائها قلادة النيل “أعلى وسام مصري”. وهو ما لم يحدث طوال تاريخها.

بينما كُرّمت في البلاد العربية، وعدد كبير من دول العالم، من أكبر الجامعات وملتقيات الأدب والإبداع، والجمعيات النسائية والثقافية. ودعيت لإلقاء كلمة الافتتاح في أهم المؤتمرات الفكرية والأدبية العالمية، وعدد من كتبها ورواياتها يُدرّس في مدارس وجامعات العالم، منها بلاد عربية مثل تونس.

كما مُنحت أعلى الأوسمة من رؤساء الدول، وعلى سبيل المثال، وسام الجمهورية الفرنسية، وسام الجمهورية التونسية، وسام كتالونيا في إسبانيا. وترجمت جميع أعمالها (80 كتاباً) إلى 40 لغة عالمية، حتى الصينية، واليابانية والفارسية.

بينما في مصر، يُكرّم عضوات وأعضاء أحزاب “الترقيع الفكري” و”النفاق الديني”، و”كاتبات وكُتاب الدرجة العاشرة” و”مغازلة السلطة”، و”مداهنة التيارات الإسلامية الأصولية الإخوانية الوهابية السلفية الذكورية”.

قالوا عنها “صادمة” لجرأتها، وردت: “لست جريئة .. العالم هو اللي جبان”. وقالوا “متوحشة”، فقالت: “نعم .. لأنني أقول الحقيقة، والحقيقة متوحشة”.

وصفوا نوال السعداوي بأنها “تكره الرجال”، ويأتي ردها: “لا أكره الرجال .. أكره النظام الذي جعل من الرجال مطرقة حديدية تضرب النساء”.

قالوا: “ضد الأنوثة”، ردت: “أنوثتي هي تمردي .. حريتي .. تفردي”.

أحقاً، فاتت سنة من تاريخ الزمان، حينما رقدت أمي رقدتها الأبدية، يوم الأحد 21 آذار/مارس 2021، الثانية عشر ظهراً، في عيد الأم؟

لا أصدّق، إنه كابوس مرعب، يسبقني كل ليلة إلى وسادتي وسريري.

من قال إن مرور الزمن، خير دواء، يخفف من طعنات السِكين الراشق في قلوبنا، يخفت من آهات الوجع، يهدئ من تقلصات الجنون، وعزاء مضمون لكل داء وبلاء؟

لم تكن أمي، ترضى أن تنام رقدتها الأخيرة، دون رضاها. اختارت حياتها، وكذلك اختارت الرحيل في شهر مارس، شهر المرأة في العالم (8 آذار/مارس)، وفي مصر (يوم المرأة المصرية).

اختارت يوم 21، أول أيام موسم الربيع، عيد المرأة الأم، التي كانت تحلم بأن تمنح اسمها لأطفالها، شرفاً ومجداً، وأكبر دليلٍ على حبها وتكريمها.

رحلت أمي في 21 آذار/مارس 2021، اليوم الذي وافقت فيه الدولة على تغليظ عقوبة إجراء ختان الإناث، القضية التي هاجمتها وطالبت بإيقافها لأول مرةٍ في خمسينات القرن الماضي، واُضطهدت بسببها دينياً، ومهنياً، وثقافياً، وأخلاقياً.

وبعد ذلك، هاجمت ختان الذكور أيضاً، وطالبت بإيقافه وتجريمه. وسيأتي يوم قريب، كما أرادت، ويتوقف ختان الذكور أيضاً، ويتم تجريمه بالقانون.

يا للمفارقة، اليوم الذي ماتت فيه أمي، وتَوارى في التراب جسدها المرصع بالنجوم ومجد الاستغناء، كانوا يحتفلون بنساء هاجمن تجريم الختان، ثم أطلقوا عليهن “رائدات” تجريم الختان، والأمهات المثاليات، يبتسمون ويسلمون الجوائز، ولم أسمع كلمة واحدة عن أمي. وسوف يتكرر الأمر، هذا عن يقين، عشناه العمر كله.

هذا ليس بحثاً عن كلمة تقال في حق أمي. هي لا تحتاج شيئاً من أي أحد، لا تحتاج تكريماً من أحد، ولا اعترافاً من أحد.

لكنني أرصد ظاهرة في مجتمعاتنا طاردتها في حياتها، وصنعت جبهة تضامن من جميع الأهواء، والأطياف، والأيديلوجيات. أديبات، أدباء، نقاد، يمين، وسط، يسار، حكومة، مستقلين، أحزاب، معارضة، إعلام مرئي ومقروء ومسموع، جمعيات نسائية، في مشهدٍ تاريخي فريد في نوعه وامتداد زمانه، وعبوره الأجيال على مدى سنوات، وفي طبيعته العدائية العنيفة.

أتذكر عندما كنت أشعر بالضيق أحياناً من هذا الموقف، تبتسم أمي قائلة: “لا تبالي بهم، هم يدافعون عن وجودهم، ولا يملكون إلا هذه الأسلحة .. أسلحة رخيصة مستهلكة متهالكة، لكنها بضاعتهم الوحيدة، ويوماً ما سوف تُصوّب إليهم .. وكلما زادوا شراسةً، كلما تيقنت أن سهامي قد أصابت الأفعى السامة في رأسها”.

بعد رحيل أمي، في 21 آذار/مارس 2021، قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس الوزراء، بإعداد لوحة لها ضمن مشروع “عاش هنا” لتكريم الرواد في مختلف المجالات.

في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تم وضع لوحة نوال السعداوي، أمي، ومعها وضعت لوحة شريف حتاتة، أبي، أمام مدخل بيت الجيزة رقم 25 شارع مراد، الذي سكننا فيه، وشهد زواجهما ورحلة كفاحهما المشتركة، بحلوها وُمرها.

بيت الطفولة والمراهقة والشباب والذكريات، وبدايات كل الأشياء. اللوحة يراها كل من في الشارع، وبها برنامج QR، تعريف بالشخصية، وملخص سيرتها الذاتية.

مررت في الشارع، وقفت عند باب بيتنا رقم 25 شارع مراد الجيزة، وتأملت اللوحتين المتلاصقتين، فأشعر بأن الأرض تلف بي، وأتماسك حتى لا أسقط وأروح في إغماءة، أو ألفظ أنفاسي الأخيرة.

يا لها من لحظة انتهاء رائعة، أمام بيتنا القديم وأمام اسم أمي، واسم أبي، لم أحمل أياً منهما، إلا منحوتاً في قلبي، بعد اختفاء أمي، الشمس أبدية التوهج، الجوهرة التي لا تتكرر، صانعتي وملاذي، حبيبة عقلي، حبيبة شهقاتي، وجسدي، وروحي، كل عمري وذكرياتي. تَعِبت لأَرتاح، شَقِيت لأَفرح، الزاهدة، الجسورة، عزيزة النفس والكبرياء، متفردة الإبداع، الساخرة، دائمة المرح وبعث البهجة، والأمومة الدافئة السخية، عاشقة الرقص والغِناء، إرادتها من حديد، وقلبها من حرير، ضحكاتها الرنانة تهز الدنيا.

لم تقبل أن ينفق عليها رجل، أو يتحكم فيها مخلوق، أو تنحني لحاكم أو محكوم، تساعد بكل قوتها وحكمتها من يلجأ إليها.

لم تمرض يوماً واحداً في عمرها، أخطأ الأطباء دون إقرار بالخطأ فأعجزوها، وهي الرياضية، دينامو الطاقة والحيوية.

حَجبت آلامها لأنام الليل في سكون وهدوء، كنت لديها أجمل وأهم ابنة في الكون، و”عاطف حتاتة” أخي، كان لها أجمل كتاب غزلته يداها.

كانت لي ولعاطف، زهرة عمرنا ونبض قلوبنا.

بعد “أمي” نوال، لم يعد شيء في العالم ولا أحد يهمني. تحررت من كل الأمنيات والرغبات، إلا أمنية ورغبة السفر إليها لأحتضنها إلى الأبد، تحت التراب.

كانت “فاتحتي”، وهي “خاتمتي”، في حياة مُرة المذاق، لم تعد فيها.

“أمي” نوال …. أول السطر، لكنه بلا نهاية ..

“أمي”، هي القصيدة التي لن أستطيع كتابتها، وإن استطعت أعجز عن تكملتها.

فكيف يمكنني أن أتسلق شجرة شامخة الأغصان تشق السماء، وأن أكتب عمنْ

ثمارها الكتابة والكلمات؟