“بيع” العاملات المهاجرات… اتجار بشر مستمر تكرّسه الكفالة

عبودية بنسخة معاصرة

في الصالونات، خلف جدران البيوت، وعلى المنصات الرقمية، يتكرّس خطاب استعبادي مألوف في مضمونه: العاملة المنزلية ليست سوى “شيء” يمكن اختياره، استبداله، وربما التخلّص منه بسهولة تفوق التخلّص من قطعة أثاث مكسورة! فالأحاديث حول استقدام العاملات المهاجرات ليست مجرد إبداء رأي حول مهاراتهن، بل أشبه بعملية تصنيف عرقي تنضح بالعنصرية: “الإثيوبية أنشط، لكن الكينية أنظف”، “السيرلانكية أهدأ… بس ما بتفهم عربي”، بينما تُقارن الرواتب بثمن طاولة طعام أو مرآة أنيقة.

وراء هذه العبارات المتداولة، تكمن منظومة كاملة من الإخضاع المُمنهج، تُعبّر عنها نظرات الشك والوصمة: “ديري بالك منها… ما تتركيها لحالها بالبيت”، “حرامية… هودي ما بينعطوا وجه”؛ وعبارات تُكرَّر وتُعيد ترسيخ مكانة العاملة كـ”مكفولة”، لا كإنسانة ذات حقوق. نظام الكفالة في لبنان والعالم العربي لا يكتفي بإخضاع العاملات قانونيًا واجتماعيًا، بل يمنح أصحاب العمل سلطة شبه مطلقة، لا تختلف جوهريًا عن علاقة السيّد بالعبد.

شهادات وصلت إلى “شريكة ولكن” من عاملات عايشن هذا الواقع بألمه: ضرب مبرح، حرمان من الطعام، اعتداءات جنسية، حجز للراتب وحرمان من العطل، وفي حالات عديدة… موت يُسجَّل في خانة “انتحار”. هكذا يُعيد نظام الكفالة إنتاج العبودية بصيغة معاصرة، محوّلًا العمل المنزلي إلى مجال مباح لانتهاك الكرامة. ومع غياب أي حماية قانونية فعلية، تصبح الجرائم مجرد “تفاصيل جانبية” في يوميات مجتمع لم يعترف يومًا بأن العبيد لا يختبئون في كتب التاريخ، بل قد يعيشون في البيت المجاور لنا.

مكاتب الاستقدام: مراكز عبور نحو العبودية والاستغلال الجنسي

لم تكن ماري (اسم مستعار) تدرك أن مغادرتها الفيليبين إلى لبنان ستشكل جحيمًا، لا بداية لحياة جديدة. وصلت إلى بيروت وهي في مقتبل العمر، حوالي التاسعة عشرة، عبر واحد من مئات مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات. ابتسامة لا تنجح في إخفاء صدمة لا تزال تسكنها حتى اليوم، كما أنها تتردد بالحديث عن الموضوع لأنها عادةً ما تحاول أن لا تسترجع هذه الذكريات.

“لقد خفت كثيرًا… رأيته هو والفتاة عاريان تمامًا، وأرادوا أن أنضم لهما.”

تبدأ ماري روايتها من اللحظة التي أعادتها صاحبة المنزل، التي اتهمتها بالسرقة، إلى مكتب الاستقدام الذي قدمت منه: “أرادت أن تعيدني إليها، بعد أن وجدت ما كانت تتهمني بسرقته، ولكن صاحب المكتب رفض وتركني في مكتبه، لا اعلم لماذا، لا أتذكر كثيرًا، لقد مرت عدة سنوات على الأمر.” وتتابع: “ولكن أتذكر أنه بعد هذه الحادثة جاء إلي بصحبة إحدى الفتيات -عاملة مهاجرة أيضًا- وأخبراني بأننا سنذهب إلى مكان ما، فوافقت لأني لا أعرف أحد هنا نظرًا لأني جديدة في لبنان…”

عندما وصلوا إلى “المكان“، استغربت ماري من عدم وجود مطبخ، وسألتهم: “لماذا لا يوجد مطبخ، ماذا لو رغبت بطبخ شيء أو الأكل، ولكن الفتاة أجابتني لأن هذا ليس منزلًا بل فندق.” تصمت قليلًا، ثم تقول: “ربما ستقولين عني غبية، لأني لا أعرف شيء، ولكنها كانت هذه المرة الأولى في حياتي التي أذهب فيها إلى فندق.” تشير ماري إلى أنها لم تستوعب ما الذي يجري، حتى صُدمت بعد خروجها من الحمام بمشهدٍ نزل عليها كالصاعق: “لقد خفت كثيرًا… رأيته هو والفتاة عاريان تمامًا، وأرادا أن أنضم لهما.”

“في مكتب الاستقدام الجديد، واجهت محاولة اعتداءٍ جنسيٍّ ثانية!”

لم تكن تعرف ماذا تفعل في تلك اللحظة. “عدت إلى الحمام مجددًا، وأقفلت على نفسي، لكن الفتاة بقيت تطرق الباب، ولم أكن افتح، أردت أن احمي نفسي”. تكرر ماري لقد كنت بريئة وساذجة “لم أكن أفهم شيء”. كان كل ما في بالها أنها ستحظى بمنامة في مكانٍ كان من المفترض أن يكون مريح. بعد رفضها، حاولت مغادرة المكان، لكن الفتاة حاولت تقبيلها، قائلة: “ربما لا تحبين الشباب، ربما تفضلين الفتيات.” كل شيء كان غريبًا، وصادمًا.

لاحقًا، بعد ترجيها لصاحب مكتب الاستقدام إعادتها وبأنها لا تستطيع أن تفعل هذا، نقلها إلى مكتب استقدام جديد. تتذكر ماري هذه المرحلة، وتظنّ بأن المكتب الأول أحالها إلى آخر لأنه “لم يتمكن من الحصول على ما أراده مني“.

“نحن أمام شبكة اتجار بالبشر قوية جدٍّا. لا أحد يُحاسب، حتى السفارات لا تملك القدرة على حمايتنا فعليًّا.”

في المكتب الجديد، واجهت محاولة اعتداءٍ جنسيٍّ ثانية. تقول: “لقد رجوته كثيرًا باكية… قلت له لا أستطيع فعل هذا، فقط أريد عملًا، أو أعيدوني إلى بلدي.” بعدها، نُقلت إلى مكتب ثالث، أرسلها أخيرًا إلى عائلة للعمل، تقول: “هذه كانت فرصتي لمحاولة النجاة من الكابوس الذي مررت به”. تصف ماري نفسها بأنها أصبحت أقوى وقادرة على الدفاع عن نفسها، وإن كانت قد مرت بكل هذه التجارب. وتعتبر أنها كانت “محظوظة” لأنها في نهاية المطاف عثرت على أصحاب عمل “وثقن/وا بي”.

رواية ماري لا تنحصر في تجربتها الفردية، بل تتجاوزها إلى تفكيكٍ بنيويٍّ لمنظومة الاستقدام بأكملها، التي تصفها بأنها “نظام اتجارٍ علني بالبشر”. تتابع بقهر: “الكثير من مكاتب الاستقدام تستغل الفتيات جنسيًّا، أو تغض النظر عن الاعتداءات بحقهن.” ولذا تتخوف ماري من فتح هذا الملف، معتبرة: “نحن أمام شبكة اتجار بالبشر قوية جدٍّا. لا أحد يُحاسب، حتى السفارات لا تملك القدرة على حمايتنا فعليًّا.”

عبودية معاصرة واستغلال بلا محاسبة

تكشف شهادة العاملة الكينية غرايس ويمبار (45 عامًا) الوجه الحقيقي لنظام الكفالة في لبنان: منظومة قائمة على الاستغلال والابتزاز، وسط غياب أي حماية قانونية حقيقية.

“كان يُجبرهن على لمس عضوه الذكري، ويعتدي جنسيًّا عليهن، ويساومهن على تقديم الطعام مقابل الجنس”.

وصلت غرايس بحثًا عن فرصة كعاملة منزلية، لكنها وجدت نفسها تعيش ظروفًا أقرب إلى الاستعباد. عملٌ مرهق بلا طعام كافٍ، واحتجاز للأجور لثلاثة أشهر، وعند محاولتها العودة إلى وطنها، قوبلت بعرضٍ صادم: “اعملي ستة أشهر إضافية مجانًا مقابل إطلاق سراحك.” تحكي غرايس عن الخوف من العودة إلى مكتب الاستقدام المقرّب من أصحاب العمل، بسبب سوء معاملته. وتشير إلى تعرضها لتحرشٍ متكرر من صاحب المكتب، المدعو غبريال، “لقد أخبرني مراتٍ عديدة أنه يودّ ممارسة الجنس معي.”

وفقًا لحراك “This is Lebanon”، فقد وُجّهت عدة شكاوى ضد مكتب الاستقدام المعروف باسم “Gabriel Services”، العائد لغابريال نخلة، تتعلق بانتهاكاتٍ جسيمة بحق عدد من العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة، من بينها اعتداءات جنسية واحتجاز المستحقات المالية. تحدّثت بعض الناجيات عن تعرضهن لتحرش متكرر، إذ أفدن بأن غابريال “كان يُجبرهن على لمس عضوه الذكري، ويعتدي جنسيًّا عليهن، ويساومهن على تقديم الطعام مقابل الجنس”. كما روت إحدى العاملات أنه طلب منها إعداد الشاي في المطبخ، ثم لحق بها وأغلق الباب خلفه وأجبرها على لمسه بمناطق حساسة.

View this post on Instagram

؛

لم تجد غرايس الأمان إلا بعد أن وصلت إلى إحدى الجمعيات المدنية، ساعدتها على مواجهة أزمتها الصحية، بعد شهور من غياب الرعاية الطبية، خصوصًا وأنها تعاني من الربو. لاحقًا، وخلال تظاهرة أمام السفارة الكينية للمطالبة بالعودة، فهمت من خلال زميلاتها، أن غبريال وزوجته “يديران المكتب بشكلٍ غير قانوني”، وأن “عددًا من العاملات تعرّضن للعنف والحبس داخل المكتب، بل وحتى تحميلهن جرائم مجهولة الأسباب”. تقول غرايس إن “كثيرًا من مكاتب الاستقدام راكمت الثروات من استغلال العاملات”، وإن “نظام الكفالة يقتل النساء لأنه مجرد من أبسط الحقوق”.

عند تحقق “شريكة ولكن”، تبيّن أن مكتب غبريال، رغم كل هذه الانتهاكات، لا يُسجَّل ضده أية مخالفة في سجلات وزارة العمل. فهل الصمت الرسمي مجرّد إهمال… أم تواطؤ؟

“عملت لدى فنان لبناني معروف دون عقد… وحُرمت من راتبي“

بعد أيام من مقابلتنا الأولى، عادت غرايس ويمبار لتخبرنا عن وجه آخر من وجوه الانتهاك ضمن نظام الكفالة في لبنان، هذه المرة على يد شخصية عامة، مشهودٌ لها بمواقفها الذكورية.

“قال لي: خذي مستحقاتك من مكتب الاستقدام”.

تقول إن بعض أصحاب العمل غير مؤهلين قانونًا لتوظيف عاملات منزليات، إلا أنهم يتحايلون على النظام بتسجيل العاملة على اسم شخص آخر. ومن خلال التحايل على القانون، تختفي أي أدلة تثبت علاقتهم القانونية بالعاملات، في حال حدوث انتهاك أو حتى جريمة.

في شهادتها، تكشف غرايس أنها عملت لدى الفنان لبناني ف. ك.، والذي يضج سجله الإعلامي بالجدل. “كان قاسيًا جدًّا، حرمني من أجري، وتسبّب بخسارتي المالية في مكتب الاستقدام” تقول غرايس. تضيف أنها كانت تعمل في منزل الفنان ومنزل والدته، رغم أن اسمها كان مسجلًا على كفالة أحد أصدقائه، “لم يكن يستطيع تسجيل عاملة على اسمه بشكلٍ مباشر، لذا استخدم صديقه كغطاء قانوني”.

“كنت أعمل في منزلين لساعاتٍ طويلة؛ منزله ومنزل والدته، وحين بدأت أشعر بألم في يدي، لم يأخذني إلى طبيب. قيل إنني أختلق الأمر”.

عملت غرايس من 29 نيسان/ أبريل حتى 11 حزيران/ يونيو 2021، ولم تتقاضَ أي راتب. “قال لي: خذي مستحقاتك من مكتب الاستقدام”، ثم تسكت: “ذكريات سيئة…”. لم تكن المعاملة السيئة حكرًا على الفنان. “زوجته، كانت تمنعني من دخول الحمام إلا بإذنها، وحتى الاستحمام كان يحتاج إلى موافقة، كأنني في سجن“. تتابع “كنت أعمل في منزلين لساعاتٍ طويلة؛ منزله ومنزل والدته المدعوة ليلى، وحين بدأت أشعر بألم في يدي، لم يأخذني إلى طبيب. قيل إنني أختلق الأمر”.

عند استفسارنا عن الموانع القانونية أمام توظيف عاملة أجنبية لدى شخص ما، تبيّن أن مثل هكذا أمور تحدث في حال “وجود بلاغ بحق صاحب العمل بسبب مخالفة الشروط القانونية مع أية عاملة أجنبية أو عدم تسوية أوضاعها”. في هذا السياق، تكشف المحامية في منظمة الحركة القانونية العالمية غادة نقولا، أنه في لبنان “لا يمنع بشكلٍ مطلق فئة معينة من الأشخاص من توظيف عاملة مهاجرة في الخدمة المنزلية، ولكن هناك شروط تنظيمية يصدرها نظام جذب العمالة المهاجرة، بحيث يجب أن يكون صاحب العمل لبناني الجنسية ولا يسجل لديه سجل جنائي، وذلك استنادًا إلى قانون ولوائح توظيف العاملات المهاجرات الصادرة في عام 2009″. وتضيف: “كما يمكن أن يكون رب العمل قد سبق له طرد عاملة بطريقةٍ غير قانونية، أو رفض دفع مستحقاتها، أو حتى ارتكب مخالفات ضدها. وربما قد يكون قد وظفها دون مراعاة القوانين وإجازة العمل المسبقة.” مردفةً: “كما قد يكون من الأسباب أنه رفض الالتزام بتعهداته فيما يتعلق بدفع تذكرة السفر أو ارتكب جريمة بحق العاملة.”

استعباد تحت رعاية الدولة وغياب الرقابة

يُعتبر نظام الكفالة في لبنان، كما في دول عربية أخرى، منظومة قانونية واجتماعية تربط العامل المهاجر بكفيلٍ واحد يمنحه سلطة شبه مطلقة على حياته. هذا النظام، الذي يُشرعن الاستغلال ويُغيب حقوق العاملات المنزليات، يُخالف القوانين الدولية التي تحظر العمل القسري والعبودية.

في هذا الصدد تشرح المحامية موهانا اسحق، رئيسة الشؤون القانونية والمناصرة في قسم مكافحة الاتجار بالبشر في منظمة كفى، أن “نظام الكفالة هو شبكة من القوانين والممارسات والأعراف التي تنزع عن العاملة المنزلية صفتها الإنسانية لتجعلها تابعة قانونيًا للكفيل. فهي لا تستطيع تغيير مكان عملها أو إنهاء عقدها دون إذنه، وكل ما يتعلق بإقامتها – من أوراق رسمية إلى مكان السكن – مرتبط حصريًا بالكفيل”. بهذا المعنى، فإن العاملة لا تصبح فقط رهينة منزل صاحب/ة العمل، بل رهينة النظام بأكمله. النتيجة، كما تؤكد موهانا إسحق، هي “واقع مأسوي يشمل احتجاز الجوازات، تقييد الحركة، العمل لساعات طويلة دون راحة أو أجر إضافي، والحرمان من الخصوصية وحتى الطعام. كما تُسجِّل حالات كثيرة من العنف الجسدي والجنسي، والانتهاكات التي تمر دون محاسبة تُذكر، خصوصًا في ظل غياب آليات رقابة فعالة أو نيّة سياسية جادة لإصلاح هذا النظام”.

الأخطر، أن “فسخ العقد” غالبًا ما يتم عبر ما يُسمى بـ”تنازل قانوني” عند كاتب العدل، وهو إجراء يُشبه من حيث الجوهر عملية “بيع ونقل ملكية” من كفيل إلى آخر، دون أي اعتبار لرغبة العاملة أو وضعها النفسي أو الجسدي. في هذا السياق، يصبح ما يُسمى بـ”الهروب” – وهو الخيار الوحيد المتاح أمام كثيرات للهروب من العنف أو الاستعباد – جريمة، تُقابل عادة بدعاوى كيدية مثل السرقة، ما يُدخل العاملات في دوامة قانونية لا يخرجن منها إلا عبر الترحيل القسري أو الموت.

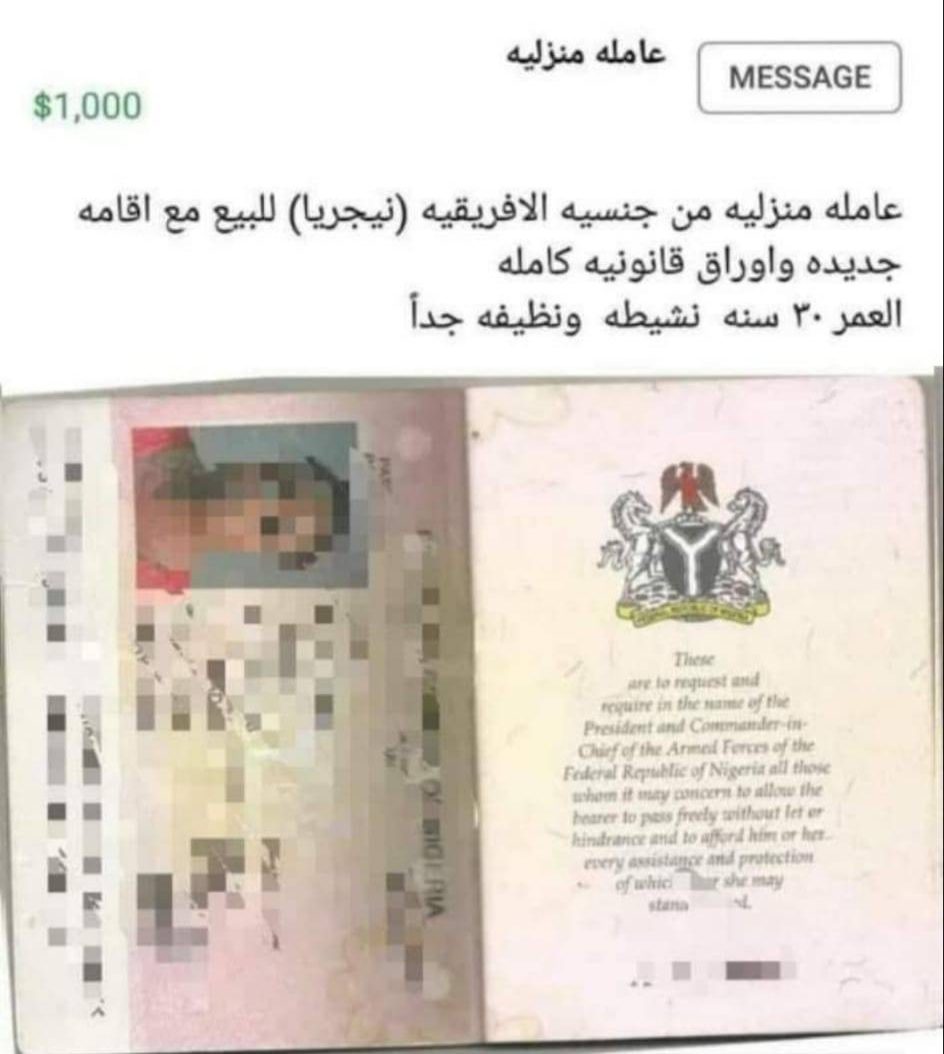

المفارقة أيضًا أن شركة “ميتا”، التي تعهدت في بيانها لعام 2023 بمكافحة جميع أشكال العبودية والاتجار بالبشر على منصاتها الرقمية، لا تزال تتيح تداول محتوى يُروّج بشكلٍ صريحٍ لبيع العاملات المنزليات، عبر تعليقات من نوع ‘السعر؟’ و’كم شهريًا؟’، ما يكشف عن فجوة صارخة بين الالتزامات المعلنة والممارسات الفعلية.

نظام استعبادي ينتج العنف

في لبنان، حيث يحكم نظام الكفالة علاقة العمل بين أصحاب المنازل والعاملات المهاجرات، تكشف دراسة صادرة عام 2022 بعنوان “لمحة عن الأبعاد الجندرية للعنف الجنسي ضد عاملات المنازل المهاجرات ما بعد الأزمة” عن أرقام صادمة. من بين 913 عاملة شاركن في الدراسة، تعرضت 68% منهن لتحرشٍ أو اعتداءٍ جنسي مرة واحدة على الأقل خلال فترة عملهن. المقلق أن 75% من هؤلاء لم يستطعن الإبلاغ عن الانتهاكات، ليس فقط بسبب الخوف، بل بسبب فشل النظام في توفير حماية فعلية أو اتخاذ إجراءات رادعة. وتتعدّد مصادر العنف لتشمل أصحاب العمل الذكور (70%)، وأصدقاء العائلة (40%)، وصاحبات العمل (25 إلى 30%)، وسائقي سيارات الأجرة (65%)، وحتى عناصر أمنية (15%).

وفي ظل هذا الواقع المأساوي، تتكرر حوادث وفاة العاملات تحت ظروف غامضة تُسجّل غالبًا كـ“انتحار“ دون تحقيقات جادة أو مساءلة، كما حدث مع العاملة الإثيوبية إيميبيت بيكيلي بيرو في 2014، والغانية فوستينا تاي في 2020، التي كانت قد وثّقت تعرّضها للعنف قبل وفاتها. تُغلق كل هذه القضايا بعبارة واحدة: “انتحار“، وسط استمرار الصمت الرسمي. تؤكد المحامية في جمعية الحركة القانونية العالمية، غادة نقولا أن التحقيقات في انتحار العاملات المنزليات في لبنان أو مقتلهن لم تتم كما يجب، “كما لم يتم حتى الآن اغلاق أي مكتب لاستقدام العاملات المنزليات رغم كل الانتهاكات، ومن يحمي هذه المكاتب هو نظام الكفالة بحد ذاته.”

وترى المحامية فرح عبد الله، عضوة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين/ات في لبنان، أن مكاتب الاستقدام هي المستفيد الأكبر من هذا النظام، معتبرةً إياها “تجارة بشر” يستغلون ضعف الرقابة لتحقيق أرباح كبيرة من عمليات الاستقدام غير الشفافة. وتقترح عبد الله “نقل مسؤولية الاستقدام إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام لضمان مراقبة أفضل وحماية حقوق العاملات”.

تحت الحروب والأزمات: استعباد مضاعف للعاملات المهاجرات في لبنان

فاقمت الحروب والأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا هشاشة أوضاع العاملات المهاجرات في لبنان.

تشرح المحامية فرح عبد الله أن أبرز الانتهاكات تشمل “احتجاز الحرية، مصادرة الأوراق الثبوتية، ورفض نقل الكفالة دون مبالغ مالية كبيرة”. في أوقات الأزمات، تُترك العاملات بمفردهن في المنازل بدون طعام أو حماية، وتقتصر المساعدات على مواد غذائية وأغطية لا تعكس حجم الحاجة والعنف البنيوي الذي يعانينه. حاولت الدولة عام 2020 إدخال عقد عملٍ موحد، لكن نقابة أصحاب المكاتب رفضته. في هذا الإطار، أكدت فرح مؤكدة أن “نظام الكفالة هو نظام عبودية معاصر”، وأن “غياب السياسات الاقتصادية الداعمة للنساء اللبنانيات العاملات، وغياب قانون عمل عادل، يشجعان على استمرار الاستعباد المنزلي”.

بحسب منظمة العفو الدولية، “يوجد في لبنان نحو 250,000 عاملة منزلية مهاجرة، معظمهن من إثيوبيا والفلبين وسريلانكا، ولا يشملهن قانون العمل اللبناني، ولا يحظين بحماية تضمن حقوقًا أساسية كالحد الأدنى للأجور أو الراحة الأسبوعية”. وتصف هيومن رايتس ووتش نظام الكفالة بأنه “يسهل الاستغلال”، فيما تؤكد منظمة العمل الدولية أنه “أحد أشكال العمل القسري البارزة في العالم العربي، حيث يُستخدم غطاء قانونيًا ينقل المسؤولية عن الانتهاكات إلى الأفراد، متجاهلاً الاتفاقيات الدولية”.

ورغم تمكن بعض العاملات من رفع دعاوى وكسبها، تواجههن تحديات كبيرة مثل طول الإجراءات القضائية، وصعوبة الحصول على الدعم القانوني والمادي، ما يدفع العديد منهن إلى مغادرة البلاد قبل انتهاء قضاياهن، ما يزيد من تعقيد الوضع.

هل تسقط قضية M.H نظام الكفالة في لبنان؟

في قلب نظام استعبادي يطغى على لبنان كما في سائر الدول العربية، تبرز قضية ميرزيت هايلو (M.H) كخطوة مهمة، ولو محدودة، نحو مساءلة نظام الكفالة ومحاولة إسقاطه. توضح المحامية غادة نقولا أن هذه الدعوى، التي تمثل فيها عاملة منزلية مهاجرة من إثيوبيا، “تُعدّ سابقة قانونية نادرة في لبنان والمنطقة، إذ إنها المرة الأولى التي يُستخدم فيها القانون الجنائي لملاحقة انتهاكات ضمن نظام الكفالة على أساس الاستعباد“.

في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تقدّمت ميرزيت بشكوى ضد كفيلتها ووكالة الاستقدام التي جلبتها إلى لبنان، على خلفية ما تعرّضت له من انتهاكاتٍ جسيمة خلال فترة عملها بين آذار/مارس 2011 وأيلول/سبتمبر 2019. وتشير الشكوى إلى أن “ظروف العمل والمعاملة التي تعرضت لها ترتقي إلى الاستعباد الحديث”، ما يضع هذه القضية في مصاف القضايا الجنائية الخطيرة. تقول غادة نقولا إن “جلسة الاستماع التي عُقدت في 27 أيار/مايو 2025 كانت محطة مفصلية، حيث واجهت ميرزيت كفيلتها السابقة أمام قاضية التحقيق، في أول اتهام رسمي من هذا النوع في لبنان. وقد استمعت القاضية إلى رواية الضحية/الناجية مباشرة، بعد الاستماع إلى المدعى عليها، وهي بصدد تقييم الأدلة للبتّ في إحالة القضية إلى المحاكمة”.

تعتبر المحامية والمستشارة الدولية في مجال حقوق الإنسان أنه في حال ثُبتت التهم “فإن القضية لن تُحقق العدالة فقط لميرزيت، بل قد تفتح الباب أمام مسار قضائي لمحاسبة الانتهاكات التي تقع في ظل نظام الكفالة، بما فيها الاستعباد والاتجار بالبشر.“ وتلفت إلى أن هذه الجرائم تُعدّ من “المبادئ الآمرة في القانون الدولي، أي تلك التي لا يجوز التساهل معها أو التذرع بأي ظرف لتبريرها، على غرار جرائم الإبادة والتعذيب”. وتضيف: “هذه القضية تُحمّل الدولة اللبنانية بدورها مسؤولية واضحة، في ظل التزاماتها الدولية لمكافحة هذه الانتهاكات ومنعها.“ وترى أن إلغاء نظام الكفالة “بات ضرورة ملحّة، إذ إنه يخلق بيئة خصبة للانتهاكات التي تلامس حدود العبودية”.

ورغم أن مصير القضية ما زال قيد التقييم، إلا أن الأثر الذي أحدثته واضح، إذ ساهمت في فتح نقاشٍ علنيٍّ وقانونيٍّ حول طبيعة هذا النظام وممارساته، وفي الدفع باتجاه الاعتراف بها كأشكال من الاستعباد الحديث تستوجب المحاسبة والتغيير الجذري.

نظام الكفالة: نسخة معاصرة من العبودية

يرتبط نظام الكفالة بجذور تاريخية تعود إلى الممارسات العبودية التي كانت شائعة في القرن التاسع عشر، حين كان يُنظر إلى العامل كـ”ملكية” لصاحب/ة العمل، بلا حماية قانونية أو استقلالية شخصية. اليوم، لا يختلف نظام الكفالة كثيرًا عن تلك الممارسات، بل يُعدّ، وفق العديد من المنظمات الحقوقية، شكلاً معاصرًا من الاستعباد. ينتشر هذا النظام في دول عدة، أبرزها لبنان، قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، والكويت، حيث تُربط إقامة العامل/ة بصاحب/ة العمل (الكفيل/ة)، ما يمنعهن/م من تغيير وظيفتهن/م أو مغادرة البلاد دون إذن الكفلاء، وهو ما يخالف بشكلٍ مباشر المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حرية التنقل.

في لبنان، ورغم تقارير متكررة من منظمات -مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العمل الدولية- التي تدعو إلى إلغاء هذا النظام، لا يزال الكفيل/ة يتمتع بسلطة شبه مطلقة، وقد يتحول في كثير من الحالات إلى جلاد يفرض العزلة والانتهاك، تحت غطاء “شرعي” يوفره غياب تشريع واضح. في الخليج، حاولت بعض الدول إجراء تعديلات شكلية، كاستبدال نظام الكفالة بعقود العمل أو تطبيق نظام “التصريح المرن” كما في البحرين، إلا أن الكثير من هذه المبادرات بقي حبيس الورق أو فشل في التطبيق بسبب غياب الإرادة السياسية والرقابة الفعلية.

أما في الولايات المتحدة، فتم تسليط الضوء خلال العقد الماضي على حالات استعباد حديث لعمال/عاملات مهاجرين/ات، خصوصًا من أميركا اللاتينية وجنوب آسيا، يعملون في الزراعة أو المنازل، ضمن ظروف لا تختلف كثيرًا عن “الكفالة” في جوهرها، رغم أن القوانين الأميركية لا تعترف بهذا المصطلح. وقد وُجهت توصيات من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تطالب بإصلاح السياسات الخاصة بتأشيرات العمل المؤقت، مثل برنامج H-2B، لضمان عدم تقييد حرية العمال. الجامع المشترك بين كل هذه النماذج هو تحوّل جسد العامل/ة إلى سلعة، حيث تُقايض حقوق الإنسان بالإنتاجية والخضوع، بينما تغيب عن الأنظمة القانونية آليات المساءلة والإنصاف.

نحو الغاء نظام الكفالة

أوصت منظمة العمل الدولية الدول التي تطبق نظام الكفالة بضرورة إلغائه بالكامل وليس تعديله فقط، لما يتضمنه من عناصر “قسرية” ترقى إلى العمل القسري. وقد طالبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) بـ”إدماج العاملات المنزليات في القوانين الوطنية الخاصة بالعمل، وتوفير آليات شكوى آمنة ومستقلة”.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “إبقاء نظام الكفالة دون تغيير هو تبرير قانوني لانتهاكاتٍ متكررة تشمل العنف الجنسي، حجز الأجور، العمل القسري، وحتى الوفاة. ورغم هذه التوصيات، لا يزال النظام مستمرًا تحت ذرائع “السيادة”، و”الخصوصية الثقافية”، و”أمن العمل”، في تجاهل صارخ لحقيقة أن الكرامة الإنسانية لا تخضع للتفاوض”.

أما في لبنان، ورغم كل ما يشهده من انتهاكٍ لحقوق العاملات المهاجرات وجرائم ترتكب بحقهن، لا يزال ملف العمل ونظام الكفالة غائبٍا عن البيان الوزاري للحكومة، ما يؤكد غياب الاصلاح القانوني المطلوب واستمرار استفادة مكاتب الاستقدام والسماسرة من هذا النظام القائم على الاستغلال.

وفي ظل هذا توضح المحامية فرح عبدالله أهمية دور الاتحاد الوطني لنقابات العمال الذي يعمل على مستويين: “التعاون مع نقابات الدول المصدّرة للعمالة لرفع الوعي قبل وصول العاملات، ومتابعة الحالات ميدانيًا لتقديم الدعم.“ وتلفت إلى أن “هذه الشراكات أثبتت فعاليتها، لكنها لا تكفي وحدها”.

ومن جهتها، تشدد المحامية موهانا إسحق على ضرورة تعديل القوانين اللبنانية، معتبرة أن “غياب لبنان عن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العاملات المنزليات لا يعفيه من احترام مبادئ حقوق الإنسان”. وتؤكد على “وجوب إدراج العاملات تحت مظلة قانون العمل، واستحداث آليات رقابية فعالة”.

وأمام كل هذا، يبقى المؤكد الوحيد أنه من دون كسر نظام الكفالة من جذوره، واستبداله بتشريعات تحمي الكرامة، ستبقى أجساد العاملات المهاجرات ساحة مفتوحة لانتهاكات بلا نهاية.